The Roottrees are Dead

Apr 12, 2025

Apr 12, 2025 Apr 12, 2025

Apr 12, 2025 Sep 1, 2025

Sep 1, 2025

76561198030108623

Recommended23 hrs played (23 hrs at review)

今年の傑作インディーアドベンチャーゲームのひとつ。

インターネットの娯楽とは、ゴシップとストーキングのふたつに尽きる。

そのみじめさをもうちょっと高尚な言い方で糊塗するならば、こうも言える。

「わたしたちはインターネットで人間を捜し求めているのだ」と。

『The Roottrees are Dead』はネットで人間を捜すゲームだ。

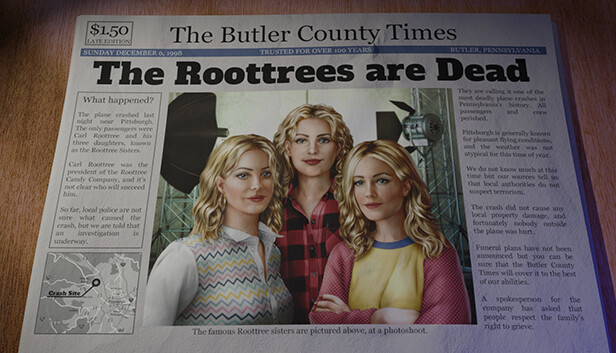

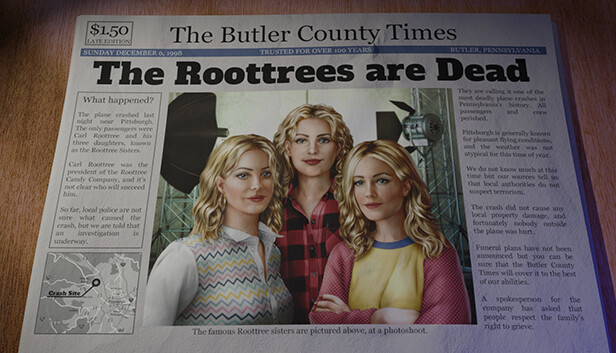

あらすじはこう。1998年のある日、一機のプライベートジェットが墜落する。搭乗していた乗客乗員は全員死亡。その乗客というのが、全米随一の製菓会社である〈ルートツリー・キャンディ・カンパニー〉の社長一家だった。一家の資産は10億ドル超。遺産は当カンパニーの始祖である初代社長の意向により、一族に公平に分配されねばならない。しかし、初代から五世代も枝分かれしつづけたルートツリー一族の実態を把握するのは困難を極めた。その数、実に五十人。

そこで、家系図作りの名人との誉れ高いあなたが調査担当者として起用される。

いや、ゲーム内の設定では「家系図作りの名人」ということになっているのだけれど、実際にはちょっと違う。ほんとうのあなたは、インターネット・ストーキングの天才だ。

あなたは与えられた貧弱な資料から、一族の関係者とおぼしき人物や、かれらに関わっていそうなキーワードを片っ端から渉猟していくことになる。98年である。現在でこそ動画と写真が繁栄を極めているインターネットだが、当時のWWWの九割はテキストが占めていた。

ウェブサイト、図書館の蔵書検索、雑誌類のアーカイブ、記事、本、日記、メモ、とにかくあらゆるテキストから文字列を拾っては検索エンジン〈SpiderSearch〉にかけていく。情報は常に明々白々で出所のたしかなものばかりとはかぎらない。ときにうさんくさいゴシップ誌の定かならない噂をも拾って、真偽を洗い出していかねばらないことだってある。

そうして、漱石の『夢十夜』で運慶が仁王像を「木の中に埋まっているのを掘り出す」ように、得体の知れないネットの地層から五十人分の人物像を彫り出していくのだ。その人はどういった人生を歩んだのか。なにが好きで、どこから来て、だれとつながり、だれといがみあい、なにを達成し、なにを果たせなかったのか。つまるところ、その人は何者なのか。

もちろん、細部を逐一捉える必要はない。

ゲームシステムが当てろと命じるのは、顔と姓名と職業にしぼられる。

その三要素をひとりずつ埋めていき、システム側が正解だと判定した人物が三~五名分(局面によって変動)溜まれば、「答え合わせ」がはじまって身元が確定する。

いってみれば、『Return of The Obra Dinn』(あるいは『The Case of The Goden Idol』)式の推理だ。実際、作者も作品紹介ページやゲーム内のイースターエッグで「このゲームは『Obra Dinn』と『Her Story』に多大な影響を受けて作られた」とリスペクトを表明している。

100年近くにもおよぶルートツリー家のサーガを辿る過程で、あなたはその裏に隠された数々の暗部を知っていくことになるだろう。それはアメリカの歴史とも連動している。世代間の価値観の違い、職業選択、さまざまな社会的タブー、マイノリティの地位、メディアの発展と変遷……さすがに『百年の孤独』とまで形容する度胸はないけれど、家系図を結んでいくという作業がどこかで歴史性と物語性を帯びていくのはたしかだ。

大富豪かつ芸能関係者を何人も輩出しているルートツリー家は何世代にもわたって、メディアと世間の好奇の対象でありつづけてきた。あなたがインターネットで見つけていくことになるのは、その欲望の痕跡でもある。そして、あなた自身もその欲望で眼を駆動させていく。

自分とあまり関係ない人間(有名無名問わず)についてのプロフィールをできるかぎり詳細に割り出そうとした経験というのは、誰にでもあるはずだ。だれも自分からは決して告白しようとはしないだろう。けれど、「自分にはない」とは絶対に言わせない。

インターネットの検索機能やハイパーリンク(残念ながらハイパーリンクの機能はこのゲームでは出てこない)はその窃視の欲望を加速させてくれる。ページからページへ、人間から人間へ。つながりを可視化させてくれる。

『The Roottrees are Dead』は後ろ暗いインターネットのエッセンスを剔り出したゲームといえる。それも、ユーザー自身の罪悪感や醜悪さをうまくごまかした形で提供してくれる。

そうした点では「語るな、見せろ」でプレイヤーに物語の再構築を要求してくる『Return of the Obra Dinn』や『The Case of the Golden Idol』と一線を劃していもするのかもしれない。ノンバーバルな画だけで見せてくるこれら二作のような時に精妙な、時に飛躍しすぎな推理を要求される場面というのは本作にはあまりない。テキストは画に比べるとあまりに直接的だ。遠回しに伝えようとしたり、行間に隠そうとしている場合でさえ、恥知らずなまでにあからさますぎる。そこがなによりインターネット的なのだ。

「頭を働かせる推理」や物語の興味深さという点では、Obra Dinn/The Golden Idolには劣るかもしれない。しかし、キーボードとマウスによる直線的なこの運動が、コピペを繰り返していって人間を彫像していくこの手触りが、『The Roottreees are Dead』をなにより特別にしている。

そのための家系図。そのためのアメリカ。そのための90年代インターネット。

ゲームのデザイン的にもよく練られているとおもう。

Obra Dinn/The Golden Idol系はよく推理の単位をシーンやエピソードで分ける。全体をつらぬく大きな物語があるとしても、小さな場面単位で分けるすることで、あふれる情報の洪水でプレイヤーがキャパシティオーバーにならないように気をつかっているのだ。ちなみにObra Dinnの生み出した「三人当て」システムは、このシーンの単位をさらに分割してストレスを緩和する役割もある。

で、『The Roottrees are Dead』には一見、シーンやエピソード単位でのセクション分割は見当たらない。50名のだれからでも空欄を埋めに行ける。そして、50名埋めるまでは終わらない。

だが、本作もゲームであるからには、誘導がある。ストーリーテリングがある。与えられる手がかりの順序である程度は制作者の意図したルートを踏むことにはなる。

もちろん、わたしたちプレイヤーは自由気まますぎる存在だ。中盤以降の挙動は制作者にも制御や想定が不可能になってくるだろう。そうなると、わたしたちも標を失って迷うことになってしまう。

それを本作は時間の流れとは別の軸で巧みにコントロールしている。たとえば、親子兄弟単位でのブロック分け。だいたいの場合、親兄弟というのは(特に未成年において)もっともその人の行動範囲に現れやすい存在だ。そして、その境界を区切りやすくもある。だから、まず親子兄弟関係という家族の単位でもって推定していき、そこを足場に祖父母や従兄弟との関係へと広げていく戦略を採るとやりやすくなる。そうしたプレイのコツ自体も、核家族という概念が次第に強まって絶頂期を迎え、やがて衰退し在り方が多様化していったアメリカ社会の家族の形を反映しているといえる。意図してそう描いたというよりは、何十年にもわたる家族の物語を描くうえで自然にそうならざるを得なかったのだろう。

さておきつ、そうした見えない輪郭がプレイヤーの脳をパンクさせない程度に助けてくれる。もちろん、自分のほうでメモを取っていくことも大事なのだが。

検索のインターフェイスに洗練が欠けているところなど、瑕疵もないわけではない。先述したように物語面では意外性にも新味にも乏しく、「答え合わせ」も解決シーンというよりは伏線を言い分け的に説明しているだけで不細工だ。そして、こうしたゲームにつきまといがちなある種のけだるい作業感もつきまとう。

しかし、典型的なミステリや既存Obra Dinn/The Golden Idol系と異なる種の快感がたしかにある。

もっとこういうのがあればよい。

3 votes funny

76561198030108623

Recommended23 hrs played (23 hrs at review)

今年の傑作インディーアドベンチャーゲームのひとつ。

インターネットの娯楽とは、ゴシップとストーキングのふたつに尽きる。

そのみじめさをもうちょっと高尚な言い方で糊塗するならば、こうも言える。

「わたしたちはインターネットで人間を捜し求めているのだ」と。

『The Roottrees are Dead』はネットで人間を捜すゲームだ。

あらすじはこう。1998年のある日、一機のプライベートジェットが墜落する。搭乗していた乗客乗員は全員死亡。その乗客というのが、全米随一の製菓会社である〈ルートツリー・キャンディ・カンパニー〉の社長一家だった。一家の資産は10億ドル超。遺産は当カンパニーの始祖である初代社長の意向により、一族に公平に分配されねばならない。しかし、初代から五世代も枝分かれしつづけたルートツリー一族の実態を把握するのは困難を極めた。その数、実に五十人。

そこで、家系図作りの名人との誉れ高いあなたが調査担当者として起用される。

いや、ゲーム内の設定では「家系図作りの名人」ということになっているのだけれど、実際にはちょっと違う。ほんとうのあなたは、インターネット・ストーキングの天才だ。

あなたは与えられた貧弱な資料から、一族の関係者とおぼしき人物や、かれらに関わっていそうなキーワードを片っ端から渉猟していくことになる。98年である。現在でこそ動画と写真が繁栄を極めているインターネットだが、当時のWWWの九割はテキストが占めていた。

ウェブサイト、図書館の蔵書検索、雑誌類のアーカイブ、記事、本、日記、メモ、とにかくあらゆるテキストから文字列を拾っては検索エンジン〈SpiderSearch〉にかけていく。情報は常に明々白々で出所のたしかなものばかりとはかぎらない。ときにうさんくさいゴシップ誌の定かならない噂をも拾って、真偽を洗い出していかねばらないことだってある。

そうして、漱石の『夢十夜』で運慶が仁王像を「木の中に埋まっているのを掘り出す」ように、得体の知れないネットの地層から五十人分の人物像を彫り出していくのだ。その人はどういった人生を歩んだのか。なにが好きで、どこから来て、だれとつながり、だれといがみあい、なにを達成し、なにを果たせなかったのか。つまるところ、その人は何者なのか。

もちろん、細部を逐一捉える必要はない。

ゲームシステムが当てろと命じるのは、顔と姓名と職業にしぼられる。

その三要素をひとりずつ埋めていき、システム側が正解だと判定した人物が三~五名分(局面によって変動)溜まれば、「答え合わせ」がはじまって身元が確定する。

いってみれば、『Return of The Obra Dinn』(あるいは『The Case of The Goden Idol』)式の推理だ。実際、作者も作品紹介ページやゲーム内のイースターエッグで「このゲームは『Obra Dinn』と『Her Story』に多大な影響を受けて作られた」とリスペクトを表明している。

100年近くにもおよぶルートツリー家のサーガを辿る過程で、あなたはその裏に隠された数々の暗部を知っていくことになるだろう。それはアメリカの歴史とも連動している。世代間の価値観の違い、職業選択、さまざまな社会的タブー、マイノリティの地位、メディアの発展と変遷……さすがに『百年の孤独』とまで形容する度胸はないけれど、家系図を結んでいくという作業がどこかで歴史性と物語性を帯びていくのはたしかだ。

大富豪かつ芸能関係者を何人も輩出しているルートツリー家は何世代にもわたって、メディアと世間の好奇の対象でありつづけてきた。あなたがインターネットで見つけていくことになるのは、その欲望の痕跡でもある。そして、あなた自身もその欲望で眼を駆動させていく。

自分とあまり関係ない人間(有名無名問わず)についてのプロフィールをできるかぎり詳細に割り出そうとした経験というのは、誰にでもあるはずだ。だれも自分からは決して告白しようとはしないだろう。けれど、「自分にはない」とは絶対に言わせない。

インターネットの検索機能やハイパーリンク(残念ながらハイパーリンクの機能はこのゲームでは出てこない)はその窃視の欲望を加速させてくれる。ページからページへ、人間から人間へ。つながりを可視化させてくれる。

『The Roottrees are Dead』は後ろ暗いインターネットのエッセンスを剔り出したゲームといえる。それも、ユーザー自身の罪悪感や醜悪さをうまくごまかした形で提供してくれる。

そうした点では「語るな、見せろ」でプレイヤーに物語の再構築を要求してくる『Return of the Obra Dinn』や『The Case of the Golden Idol』と一線を劃していもするのかもしれない。ノンバーバルな画だけで見せてくるこれら二作のような時に精妙な、時に飛躍しすぎな推理を要求される場面というのは本作にはあまりない。テキストは画に比べるとあまりに直接的だ。遠回しに伝えようとしたり、行間に隠そうとしている場合でさえ、恥知らずなまでにあからさますぎる。そこがなによりインターネット的なのだ。

「頭を働かせる推理」や物語の興味深さという点では、Obra Dinn/The Golden Idolには劣るかもしれない。しかし、キーボードとマウスによる直線的なこの運動が、コピペを繰り返していって人間を彫像していくこの手触りが、『The Roottreees are Dead』をなにより特別にしている。

そのための家系図。そのためのアメリカ。そのための90年代インターネット。

ゲームのデザイン的にもよく練られているとおもう。

Obra Dinn/The Golden Idol系はよく推理の単位をシーンやエピソードで分ける。全体をつらぬく大きな物語があるとしても、小さな場面単位で分けるすることで、あふれる情報の洪水でプレイヤーがキャパシティオーバーにならないように気をつかっているのだ。ちなみにObra Dinnの生み出した「三人当て」システムは、このシーンの単位をさらに分割してストレスを緩和する役割もある。

で、『The Roottrees are Dead』には一見、シーンやエピソード単位でのセクション分割は見当たらない。50名のだれからでも空欄を埋めに行ける。そして、50名埋めるまでは終わらない。

だが、本作もゲームであるからには、誘導がある。ストーリーテリングがある。与えられる手がかりの順序である程度は制作者の意図したルートを踏むことにはなる。

もちろん、わたしたちプレイヤーは自由気まますぎる存在だ。中盤以降の挙動は制作者にも制御や想定が不可能になってくるだろう。そうなると、わたしたちも標を失って迷うことになってしまう。

それを本作は時間の流れとは別の軸で巧みにコントロールしている。たとえば、親子兄弟単位でのブロック分け。だいたいの場合、親兄弟というのは(特に未成年において)もっともその人の行動範囲に現れやすい存在だ。そして、その境界を区切りやすくもある。だから、まず親子兄弟関係という家族の単位でもって推定していき、そこを足場に祖父母や従兄弟との関係へと広げていく戦略を採るとやりやすくなる。そうしたプレイのコツ自体も、核家族という概念が次第に強まって絶頂期を迎え、やがて衰退し在り方が多様化していったアメリカ社会の家族の形を反映しているといえる。意図してそう描いたというよりは、何十年にもわたる家族の物語を描くうえで自然にそうならざるを得なかったのだろう。

さておきつ、そうした見えない輪郭がプレイヤーの脳をパンクさせない程度に助けてくれる。もちろん、自分のほうでメモを取っていくことも大事なのだが。

検索のインターフェイスに洗練が欠けているところなど、瑕疵もないわけではない。先述したように物語面では意外性にも新味にも乏しく、「答え合わせ」も解決シーンというよりは伏線を言い分け的に説明しているだけで不細工だ。そして、こうしたゲームにつきまといがちなある種のけだるい作業感もつきまとう。

しかし、典型的なミステリや既存Obra Dinn/The Golden Idol系と異なる種の快感がたしかにある。

もっとこういうのがあればよい。

3 votes funny

76561198147416546

Recommended17 hrs played (6 hrs at review)

製菓会社のデェ富豪一家の乗るプライベートジェットが墜落!

正直写真がない配偶者は総当たりだったけど()

内容が濃い。濃縮還元100%。達成感=爽快感と少々の物悲しさ。

圧倒的に好評な理由が分かりますわクォレハ……。

ただし、本音を言うなら完全日本語版でプレイしたかった。

いや外国人のニックネームとかジャパニーズわからんて()

あと、長文英語すぎて途中で読む気が失せる、爆発四散、サヨナラ。

それでも、好きな人にはぶっ刺さる作品だと思います。

家族はしめやかに爆発四散、サヨナラ!

しかし、訳のわからん遺産分与法のせいで残りの一族を探し出さなあかん…… そう、古式ゆかしいダイアルアップ方式のインターネッツを使って―― 翻訳しながら、途中攻略動画を見つつ家系図を完全に埋めることが出来た。1 votes funny

The Roottrees are Dead

Apr 12, 2025

Apr 12, 2025 Apr 12, 2025

Apr 12, 2025 Sep 1, 2025

Sep 1, 2025

76561198030108623

Recommended23 hrs played (23 hrs at review)

今年の傑作インディーアドベンチャーゲームのひとつ。

インターネットの娯楽とは、ゴシップとストーキングのふたつに尽きる。

そのみじめさをもうちょっと高尚な言い方で糊塗するならば、こうも言える。

「わたしたちはインターネットで人間を捜し求めているのだ」と。

『The Roottrees are Dead』はネットで人間を捜すゲームだ。

あらすじはこう。1998年のある日、一機のプライベートジェットが墜落する。搭乗していた乗客乗員は全員死亡。その乗客というのが、全米随一の製菓会社である〈ルートツリー・キャンディ・カンパニー〉の社長一家だった。一家の資産は10億ドル超。遺産は当カンパニーの始祖である初代社長の意向により、一族に公平に分配されねばならない。しかし、初代から五世代も枝分かれしつづけたルートツリー一族の実態を把握するのは困難を極めた。その数、実に五十人。

そこで、家系図作りの名人との誉れ高いあなたが調査担当者として起用される。

いや、ゲーム内の設定では「家系図作りの名人」ということになっているのだけれど、実際にはちょっと違う。ほんとうのあなたは、インターネット・ストーキングの天才だ。

あなたは与えられた貧弱な資料から、一族の関係者とおぼしき人物や、かれらに関わっていそうなキーワードを片っ端から渉猟していくことになる。98年である。現在でこそ動画と写真が繁栄を極めているインターネットだが、当時のWWWの九割はテキストが占めていた。

ウェブサイト、図書館の蔵書検索、雑誌類のアーカイブ、記事、本、日記、メモ、とにかくあらゆるテキストから文字列を拾っては検索エンジン〈SpiderSearch〉にかけていく。情報は常に明々白々で出所のたしかなものばかりとはかぎらない。ときにうさんくさいゴシップ誌の定かならない噂をも拾って、真偽を洗い出していかねばらないことだってある。

そうして、漱石の『夢十夜』で運慶が仁王像を「木の中に埋まっているのを掘り出す」ように、得体の知れないネットの地層から五十人分の人物像を彫り出していくのだ。その人はどういった人生を歩んだのか。なにが好きで、どこから来て、だれとつながり、だれといがみあい、なにを達成し、なにを果たせなかったのか。つまるところ、その人は何者なのか。

もちろん、細部を逐一捉える必要はない。

ゲームシステムが当てろと命じるのは、顔と姓名と職業にしぼられる。

その三要素をひとりずつ埋めていき、システム側が正解だと判定した人物が三~五名分(局面によって変動)溜まれば、「答え合わせ」がはじまって身元が確定する。

いってみれば、『Return of The Obra Dinn』(あるいは『The Case of The Goden Idol』)式の推理だ。実際、作者も作品紹介ページやゲーム内のイースターエッグで「このゲームは『Obra Dinn』と『Her Story』に多大な影響を受けて作られた」とリスペクトを表明している。

100年近くにもおよぶルートツリー家のサーガを辿る過程で、あなたはその裏に隠された数々の暗部を知っていくことになるだろう。それはアメリカの歴史とも連動している。世代間の価値観の違い、職業選択、さまざまな社会的タブー、マイノリティの地位、メディアの発展と変遷……さすがに『百年の孤独』とまで形容する度胸はないけれど、家系図を結んでいくという作業がどこかで歴史性と物語性を帯びていくのはたしかだ。

大富豪かつ芸能関係者を何人も輩出しているルートツリー家は何世代にもわたって、メディアと世間の好奇の対象でありつづけてきた。あなたがインターネットで見つけていくことになるのは、その欲望の痕跡でもある。そして、あなた自身もその欲望で眼を駆動させていく。

自分とあまり関係ない人間(有名無名問わず)についてのプロフィールをできるかぎり詳細に割り出そうとした経験というのは、誰にでもあるはずだ。だれも自分からは決して告白しようとはしないだろう。けれど、「自分にはない」とは絶対に言わせない。

インターネットの検索機能やハイパーリンク(残念ながらハイパーリンクの機能はこのゲームでは出てこない)はその窃視の欲望を加速させてくれる。ページからページへ、人間から人間へ。つながりを可視化させてくれる。

『The Roottrees are Dead』は後ろ暗いインターネットのエッセンスを剔り出したゲームといえる。それも、ユーザー自身の罪悪感や醜悪さをうまくごまかした形で提供してくれる。

そうした点では「語るな、見せろ」でプレイヤーに物語の再構築を要求してくる『Return of the Obra Dinn』や『The Case of the Golden Idol』と一線を劃していもするのかもしれない。ノンバーバルな画だけで見せてくるこれら二作のような時に精妙な、時に飛躍しすぎな推理を要求される場面というのは本作にはあまりない。テキストは画に比べるとあまりに直接的だ。遠回しに伝えようとしたり、行間に隠そうとしている場合でさえ、恥知らずなまでにあからさますぎる。そこがなによりインターネット的なのだ。

「頭を働かせる推理」や物語の興味深さという点では、Obra Dinn/The Golden Idolには劣るかもしれない。しかし、キーボードとマウスによる直線的なこの運動が、コピペを繰り返していって人間を彫像していくこの手触りが、『The Roottreees are Dead』をなにより特別にしている。

そのための家系図。そのためのアメリカ。そのための90年代インターネット。

ゲームのデザイン的にもよく練られているとおもう。

Obra Dinn/The Golden Idol系はよく推理の単位をシーンやエピソードで分ける。全体をつらぬく大きな物語があるとしても、小さな場面単位で分けるすることで、あふれる情報の洪水でプレイヤーがキャパシティオーバーにならないように気をつかっているのだ。ちなみにObra Dinnの生み出した「三人当て」システムは、このシーンの単位をさらに分割してストレスを緩和する役割もある。

で、『The Roottrees are Dead』には一見、シーンやエピソード単位でのセクション分割は見当たらない。50名のだれからでも空欄を埋めに行ける。そして、50名埋めるまでは終わらない。

だが、本作もゲームであるからには、誘導がある。ストーリーテリングがある。与えられる手がかりの順序である程度は制作者の意図したルートを踏むことにはなる。

もちろん、わたしたちプレイヤーは自由気まますぎる存在だ。中盤以降の挙動は制作者にも制御や想定が不可能になってくるだろう。そうなると、わたしたちも標を失って迷うことになってしまう。

それを本作は時間の流れとは別の軸で巧みにコントロールしている。たとえば、親子兄弟単位でのブロック分け。だいたいの場合、親兄弟というのは(特に未成年において)もっともその人の行動範囲に現れやすい存在だ。そして、その境界を区切りやすくもある。だから、まず親子兄弟関係という家族の単位でもって推定していき、そこを足場に祖父母や従兄弟との関係へと広げていく戦略を採るとやりやすくなる。そうしたプレイのコツ自体も、核家族という概念が次第に強まって絶頂期を迎え、やがて衰退し在り方が多様化していったアメリカ社会の家族の形を反映しているといえる。意図してそう描いたというよりは、何十年にもわたる家族の物語を描くうえで自然にそうならざるを得なかったのだろう。

さておきつ、そうした見えない輪郭がプレイヤーの脳をパンクさせない程度に助けてくれる。もちろん、自分のほうでメモを取っていくことも大事なのだが。

検索のインターフェイスに洗練が欠けているところなど、瑕疵もないわけではない。先述したように物語面では意外性にも新味にも乏しく、「答え合わせ」も解決シーンというよりは伏線を言い分け的に説明しているだけで不細工だ。そして、こうしたゲームにつきまといがちなある種のけだるい作業感もつきまとう。

しかし、典型的なミステリや既存Obra Dinn/The Golden Idol系と異なる種の快感がたしかにある。

もっとこういうのがあればよい。

3 votes funny

76561198030108623

Recommended23 hrs played (23 hrs at review)

今年の傑作インディーアドベンチャーゲームのひとつ。

インターネットの娯楽とは、ゴシップとストーキングのふたつに尽きる。

そのみじめさをもうちょっと高尚な言い方で糊塗するならば、こうも言える。

「わたしたちはインターネットで人間を捜し求めているのだ」と。

『The Roottrees are Dead』はネットで人間を捜すゲームだ。

あらすじはこう。1998年のある日、一機のプライベートジェットが墜落する。搭乗していた乗客乗員は全員死亡。その乗客というのが、全米随一の製菓会社である〈ルートツリー・キャンディ・カンパニー〉の社長一家だった。一家の資産は10億ドル超。遺産は当カンパニーの始祖である初代社長の意向により、一族に公平に分配されねばならない。しかし、初代から五世代も枝分かれしつづけたルートツリー一族の実態を把握するのは困難を極めた。その数、実に五十人。

そこで、家系図作りの名人との誉れ高いあなたが調査担当者として起用される。

いや、ゲーム内の設定では「家系図作りの名人」ということになっているのだけれど、実際にはちょっと違う。ほんとうのあなたは、インターネット・ストーキングの天才だ。

あなたは与えられた貧弱な資料から、一族の関係者とおぼしき人物や、かれらに関わっていそうなキーワードを片っ端から渉猟していくことになる。98年である。現在でこそ動画と写真が繁栄を極めているインターネットだが、当時のWWWの九割はテキストが占めていた。

ウェブサイト、図書館の蔵書検索、雑誌類のアーカイブ、記事、本、日記、メモ、とにかくあらゆるテキストから文字列を拾っては検索エンジン〈SpiderSearch〉にかけていく。情報は常に明々白々で出所のたしかなものばかりとはかぎらない。ときにうさんくさいゴシップ誌の定かならない噂をも拾って、真偽を洗い出していかねばらないことだってある。

そうして、漱石の『夢十夜』で運慶が仁王像を「木の中に埋まっているのを掘り出す」ように、得体の知れないネットの地層から五十人分の人物像を彫り出していくのだ。その人はどういった人生を歩んだのか。なにが好きで、どこから来て、だれとつながり、だれといがみあい、なにを達成し、なにを果たせなかったのか。つまるところ、その人は何者なのか。

もちろん、細部を逐一捉える必要はない。

ゲームシステムが当てろと命じるのは、顔と姓名と職業にしぼられる。

その三要素をひとりずつ埋めていき、システム側が正解だと判定した人物が三~五名分(局面によって変動)溜まれば、「答え合わせ」がはじまって身元が確定する。

いってみれば、『Return of The Obra Dinn』(あるいは『The Case of The Goden Idol』)式の推理だ。実際、作者も作品紹介ページやゲーム内のイースターエッグで「このゲームは『Obra Dinn』と『Her Story』に多大な影響を受けて作られた」とリスペクトを表明している。

100年近くにもおよぶルートツリー家のサーガを辿る過程で、あなたはその裏に隠された数々の暗部を知っていくことになるだろう。それはアメリカの歴史とも連動している。世代間の価値観の違い、職業選択、さまざまな社会的タブー、マイノリティの地位、メディアの発展と変遷……さすがに『百年の孤独』とまで形容する度胸はないけれど、家系図を結んでいくという作業がどこかで歴史性と物語性を帯びていくのはたしかだ。

大富豪かつ芸能関係者を何人も輩出しているルートツリー家は何世代にもわたって、メディアと世間の好奇の対象でありつづけてきた。あなたがインターネットで見つけていくことになるのは、その欲望の痕跡でもある。そして、あなた自身もその欲望で眼を駆動させていく。

自分とあまり関係ない人間(有名無名問わず)についてのプロフィールをできるかぎり詳細に割り出そうとした経験というのは、誰にでもあるはずだ。だれも自分からは決して告白しようとはしないだろう。けれど、「自分にはない」とは絶対に言わせない。

インターネットの検索機能やハイパーリンク(残念ながらハイパーリンクの機能はこのゲームでは出てこない)はその窃視の欲望を加速させてくれる。ページからページへ、人間から人間へ。つながりを可視化させてくれる。

『The Roottrees are Dead』は後ろ暗いインターネットのエッセンスを剔り出したゲームといえる。それも、ユーザー自身の罪悪感や醜悪さをうまくごまかした形で提供してくれる。

そうした点では「語るな、見せろ」でプレイヤーに物語の再構築を要求してくる『Return of the Obra Dinn』や『The Case of the Golden Idol』と一線を劃していもするのかもしれない。ノンバーバルな画だけで見せてくるこれら二作のような時に精妙な、時に飛躍しすぎな推理を要求される場面というのは本作にはあまりない。テキストは画に比べるとあまりに直接的だ。遠回しに伝えようとしたり、行間に隠そうとしている場合でさえ、恥知らずなまでにあからさますぎる。そこがなによりインターネット的なのだ。

「頭を働かせる推理」や物語の興味深さという点では、Obra Dinn/The Golden Idolには劣るかもしれない。しかし、キーボードとマウスによる直線的なこの運動が、コピペを繰り返していって人間を彫像していくこの手触りが、『The Roottreees are Dead』をなにより特別にしている。

そのための家系図。そのためのアメリカ。そのための90年代インターネット。

ゲームのデザイン的にもよく練られているとおもう。

Obra Dinn/The Golden Idol系はよく推理の単位をシーンやエピソードで分ける。全体をつらぬく大きな物語があるとしても、小さな場面単位で分けるすることで、あふれる情報の洪水でプレイヤーがキャパシティオーバーにならないように気をつかっているのだ。ちなみにObra Dinnの生み出した「三人当て」システムは、このシーンの単位をさらに分割してストレスを緩和する役割もある。

で、『The Roottrees are Dead』には一見、シーンやエピソード単位でのセクション分割は見当たらない。50名のだれからでも空欄を埋めに行ける。そして、50名埋めるまでは終わらない。

だが、本作もゲームであるからには、誘導がある。ストーリーテリングがある。与えられる手がかりの順序である程度は制作者の意図したルートを踏むことにはなる。

もちろん、わたしたちプレイヤーは自由気まますぎる存在だ。中盤以降の挙動は制作者にも制御や想定が不可能になってくるだろう。そうなると、わたしたちも標を失って迷うことになってしまう。

それを本作は時間の流れとは別の軸で巧みにコントロールしている。たとえば、親子兄弟単位でのブロック分け。だいたいの場合、親兄弟というのは(特に未成年において)もっともその人の行動範囲に現れやすい存在だ。そして、その境界を区切りやすくもある。だから、まず親子兄弟関係という家族の単位でもって推定していき、そこを足場に祖父母や従兄弟との関係へと広げていく戦略を採るとやりやすくなる。そうしたプレイのコツ自体も、核家族という概念が次第に強まって絶頂期を迎え、やがて衰退し在り方が多様化していったアメリカ社会の家族の形を反映しているといえる。意図してそう描いたというよりは、何十年にもわたる家族の物語を描くうえで自然にそうならざるを得なかったのだろう。

さておきつ、そうした見えない輪郭がプレイヤーの脳をパンクさせない程度に助けてくれる。もちろん、自分のほうでメモを取っていくことも大事なのだが。

検索のインターフェイスに洗練が欠けているところなど、瑕疵もないわけではない。先述したように物語面では意外性にも新味にも乏しく、「答え合わせ」も解決シーンというよりは伏線を言い分け的に説明しているだけで不細工だ。そして、こうしたゲームにつきまといがちなある種のけだるい作業感もつきまとう。

しかし、典型的なミステリや既存Obra Dinn/The Golden Idol系と異なる種の快感がたしかにある。

もっとこういうのがあればよい。

3 votes funny

76561198147416546

Recommended17 hrs played (6 hrs at review)

製菓会社のデェ富豪一家の乗るプライベートジェットが墜落!

正直写真がない配偶者は総当たりだったけど()

内容が濃い。濃縮還元100%。達成感=爽快感と少々の物悲しさ。

圧倒的に好評な理由が分かりますわクォレハ……。

ただし、本音を言うなら完全日本語版でプレイしたかった。

いや外国人のニックネームとかジャパニーズわからんて()

あと、長文英語すぎて途中で読む気が失せる、爆発四散、サヨナラ。

それでも、好きな人にはぶっ刺さる作品だと思います。

家族はしめやかに爆発四散、サヨナラ!

しかし、訳のわからん遺産分与法のせいで残りの一族を探し出さなあかん…… そう、古式ゆかしいダイアルアップ方式のインターネッツを使って―― 翻訳しながら、途中攻略動画を見つつ家系図を完全に埋めることが出来た。1 votes funny